공연설명

-자료설명-

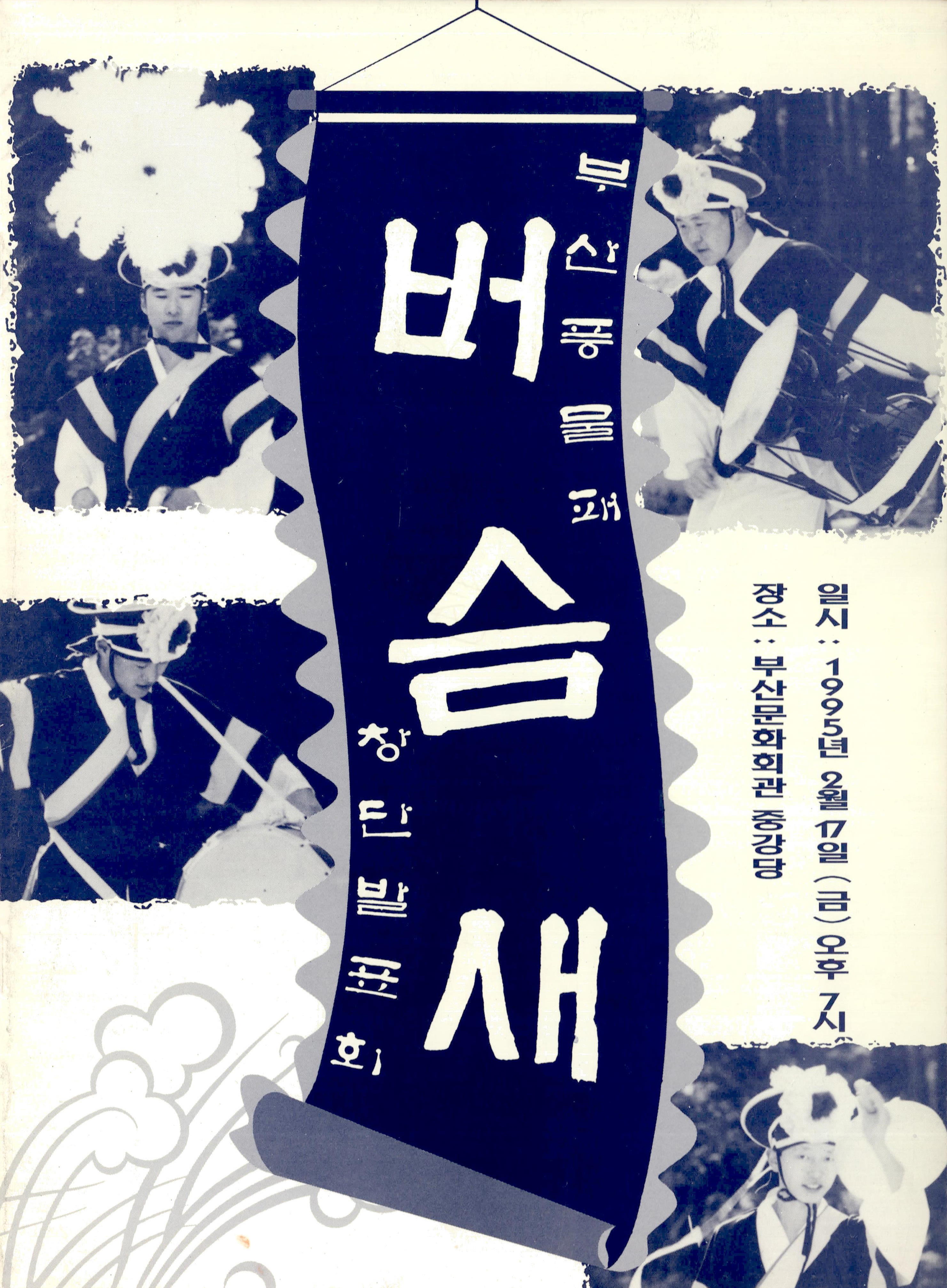

(팜플렛) 1995년 2월 17일 부산문화회관 중강당에서 공연된 《부산풍물패 버슴새 창단발표회》팜플렛이다. 티켓을 포함한 구성으로 부산민학회장 주경업의 축사가 기술되어 있고, 무형문화재 제6호 장구예능보유자 이용식의 격려사가 기재되어 있으며, 버슴새일동의 인사말이 기술되어 있다. "비나리"부터 "다함께 어울리는 뒷풀이"까지 총7개의 프로그램이 공연되었고, 공연순서와 공연해설이 기술되어 있다. 버슴새 단원의 프로필과 단원의 연혁이 기술되어 있고, 찬조출연과 우정출연자의 사진과 프로필도 기재되어 있다. 마지막으로 '버슴새 사물놀이의 연주활동 방향' 글과 활동사진이 기재되어 팜플렛 구성이 끝난다.

(티켓) 1995년 2월 17일 부산문화회관 중강당에서 공연된 《부산풍물패 버슴새 창단발표회》티켓이다. 팜플렛에 포함된 구성으로 단원의 사진이 실려있다.

-기획의도-

부산풍물패 버슴새의 창단 기념 발표회로 기획되었다.

《비나리》

예로부터 농기를 앞세우고 풍물굿패가 집집마다 다니며 풍무로 액막을 축원해 주는데 이를 지신밟기라고 한다. 이 지신밟기는 대개 정원 초하루부터 보름 동안 집집마다 돌아다니며 서로의 건강과 행복을 빌면서 마을 전체를 두루 살피고 집안 구석을 다니며 그 집안의 살림살이를 함께 도닥거리는 것으로 세계 어느 나라와 어느 민족을 살펴 보아도 찾아볼 수 없는 유래이다. 이때 그 집의 대청마루에서 고사를 지니게 되는데 이를 성주굿이라고 하며 이 고사를 올리면서 하는 소리가 비나리이다. 비니라는 말 그대로 개인과 집단이 살을 풀고 액을 막고 소원성취를 발원하고 만사형통하기를 바라는 소리이다.

《삼도 설장구》

설장구란 풍물쟁이 중에서 장고쟁이들만이 개인 혹은 짝을 이루어 장고가락 중 최고의 기예를 모아서 연주와 놀음을 보여주는 것이다. 모든 악기가 다 그렇지만 특히 장구는 많은 힘과 고도의 기술을 요하는 악기로 그 하나만으로도 다채롭고 화려한 가락을 연주할 수 있다. 버슴새의 삼도 설장고 가락은 우리나라의 충청, 호남, 영남 삼도풍물이 가지고 있는 장구가락을 바탕으로 해서 엮은 것으로 이들의 연주를 듣고 있으면 마치 우리 음악의 꽃이라 할 수 있는 시나위를 듣는 것 같다.

《삼도 사물놀이》

삼도풍물은 충청, 호남, 영남의 각 풍물을 모은 것으로 각 지역의 독특한 맛을 살리면서 한 호흡으로 엮은 것이다. 풍물굿의 구성은 쇠, 징, 장구, 북의 타악기와 날라리의 관악기가 잘 어울려지면서 발과 몸을 저절로 놀리는 충동이 일게 한다. 버슴새 삼도풍물 가락은 경술로 시작해서 열림가락, 호남의 오채질굿, 풍년굿, 굿거리, 삼채, 영남의 별달거리, 웃다리의 짝쇠로 마치게 된다. 마지막 짝쇠가락은 장고와 북의 배음을 기초로 하여 암쇠와 숫쇠가 복잡하고 현란한 가락을 구사하며 주고 받는 대화가 흥미롭고 신명나다.

《동래학춤》

부산 동래지방의 토속춤으로 한량들에 의해 추어져 왔던 동래 덧배기춤의 한 유형이다. 검정갓과 흰 도포자락의 움직임이 마치 학이 나는 모습을 연상케하며 춤사위에서 풍기는 청초하고 우아한 멋에서 여유만만하고도 고고한 학을 상징적으로 연상시키고 있다. 춤이 천박하지 않고 기품과 격조를 겸비한 가장 인간적인 멋을 지니고 있는 것이 이 춤의 특징이다.

《북놀이》

북놀이는 북춤 또는 다섯명이 연주한다하여 오북놀이라고도 하며 여기서 연주할 북놀이는 고(故)정윤화 선생님의 신비에 가까운 개인기교와 독특한 춤사위를 그대로 재현하였고 타지방 농악의 북놀이와 비교할 수 없는 정윤화 선생님의 기교와 몸짓이 담긴 버슴새 북놀이는 가히 으뜸이라 할 수 있다. 버슴새 북놀이 가락으로는 자진덧배기 굿거리 오방진굿 웃장놀음으로 이어져 매우 흥미진진 할 것이다.

《판굿》

집집마다 지신밟기가 끝나면 대개 대보름 밤 마을의 큰 마당에서 횃불을 밝히고 판굿을 벌였다. 이번 버슴새의 판굿은 영남 길군악을 시작으로 하여 굿거리, 우물굿을 바탕으로 충청도 지방의 덩덕궁이, 사통배기, 맞춤굿을 뒤로 하여 아주 흥겨운 판굿놀음이 될 것이다.

《다함께 어울리는 뒷풀이》

최정민, 최의철, 박현호, 김상헌, 김관희, 김종대, 이향희이 출연하여 공연하였다.

"기증자: 최은희(원로무용가)"

출연진

최정민, 최의철, 박현호, 김상헌, 김관희, 김종대, 이향희