공연설명

"진도의 흥겹고 아름다운 노래와 춤이 남도국악원의 歌(가) · 舞(무) · 樂(악) 종합극으로 펼쳐진다."

-자료설명-

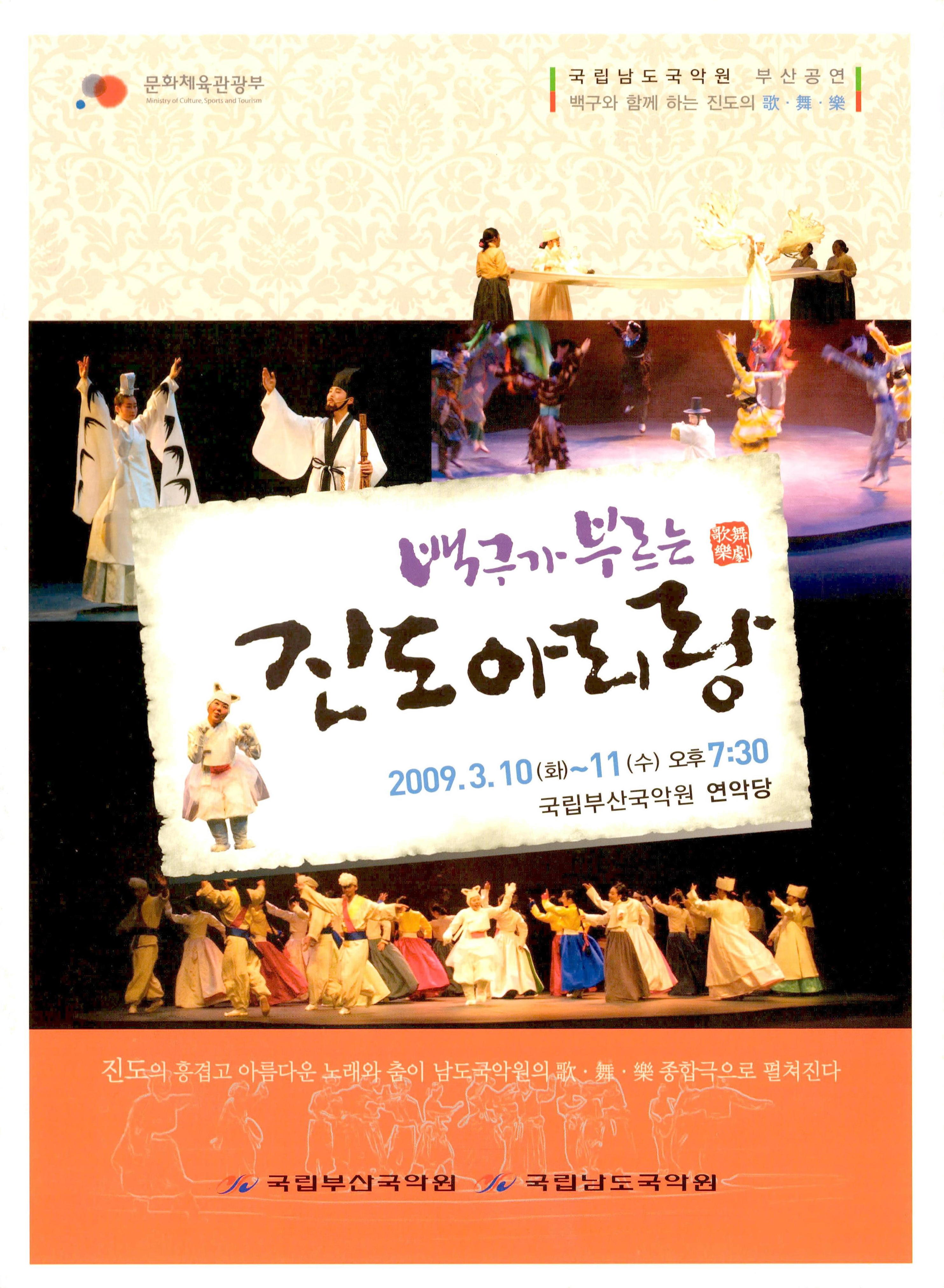

2009년 3월 10일부터 11일까지 국립부산국악원 연악당에서 공연된 《백구가 부르는 진도아리랑》의 팜플렛이다. 국립남도국악원의 부산공연으로 국립남도국악원의 '부산과진도의 만남 백구가 부르는 진도아리랑'글이 기술되어 있고, 가무악극인 '백구가 들려주는 진도가락 이야기'에 대한 작품소개글이 사진과 함께 기재되어 있다. 프로그램은 첫째마당부터 여섯째마당까지 구성되어 있고, 제작진의 사진및 소속과 국립남도국악원의 제작진소개글이 기술되어 있다. 그리고 출연진의 사진과 파트및 배역소개가 기술되어 있고, 마지막으로 국립남도국악원 사진과 국립부산국악원의 사진이 실려있다.

-기획의도-

국립남도국악원이 위치한 진도지역의 대표적인 무형문화예술인 남도잡가, 진도들노래, 진도씻김굿, 다시래기, 강강술래등을 기반으로 하여 새롭게 기획 된 작품이다.

《운림삼방(소치 허련)》

백구는 소치의 운림산방 마루 밑에 앉아서 붓놀림에 열중하는 소치의 모습을 쳐다보고 있다. 소치는 운림산방 근처의 빼어난 경치 열 곳을 뽑아 운림십경(雲林十境)이라 이름하고 찬사를 한 수 씩 붙였다.

《강강술래(무정 정만조)》

무정 정만조는 1896년 진도에 유배 되어 12년간을 생활하면서 이 지역의 사람들과 교류하며 민속, 풍정 등을 살펴 은파유필(恩波儒筆)이란 시집을 남겼다. 은파유필에는 총 시 157수가 있는데 그 중 대표적인 시로 강강술래가 꼽힌다.

《대금산조(젓대 명인 박종기)》

박종기는 진도출신으로 대금산조를 처음 만든 것으로 알려져 있다. 박종기는 대금산조의 창작 뿐 만 아니라 민속음악에 다양한 영향을 주었는데 그 중에 지금은 전승이 끊어져 공연되지 않는 양식인 "봉장취"란 민속음악에도 능했던 것으로 알려져 있다.

《진도아리랑(함께하는 노래)》

천길만길을 떨어져 살아도 님 잃고 정 잃고는 나는 못 살겠네. 이향 낭자와 소영 도령의 슬픈 사랑이야기를 배경으로 한 진도아리랑의 한 설화를 소개하며, 관객과 어우러져 흥겨운 한판이 만들어 진다.

《들노래(땀으로 영근 노래)》

진도의 여자들은 우리의 어머니들은 어려서 여자라고 구박 받고 시집가서 남편 섬겨 자식 낳아 키우랴 시부모 봉양하랴 길쌈하랴 논밭에 나가 일하랴 그렇게 힘든 설움 맺힌 거 다 소리로 풀어 냈다. 천부적 성음으로 진도의 소리를 소리꾼 조공례의 이야기와 노래가 펼쳐진다.

《다시래기, 씻김굿(산 자와 죽은 자를 위한 노래)》

죽음을 극복하는 진도의 특별한 장례놀이 다시래기와 영혼을 위한 씻김, 결국은 산 자와 죽은 자를 위한 노래이다.

"기증자: 최은희(원로무용가)"

출연진

정경조, 김인영, 허 진, 박승철, 박원배, 문용우, 장지연, 반은진, 김희진, 노택용, 이세나, 김보람, 양유진, 추형석, 김주원, 윤이나, 박미경, 김수민, 이지숙, 허정승, 나승희, 지선화, 소민영, 정자경, 정숙이, 조현정, 원진주, 장혜윤, 최선화, 채윤미, 김순미, 송윤정, 김옥정, 유경선, 이지수, 유성란, 조정선, 김묘정, 홍보희, 한상욱, 이준우, 한재석, 김봉근, 김강수, 김대일, 원세은, 진민진, 안민진, 장보름이, 이미주