공연설명

-자료설명-

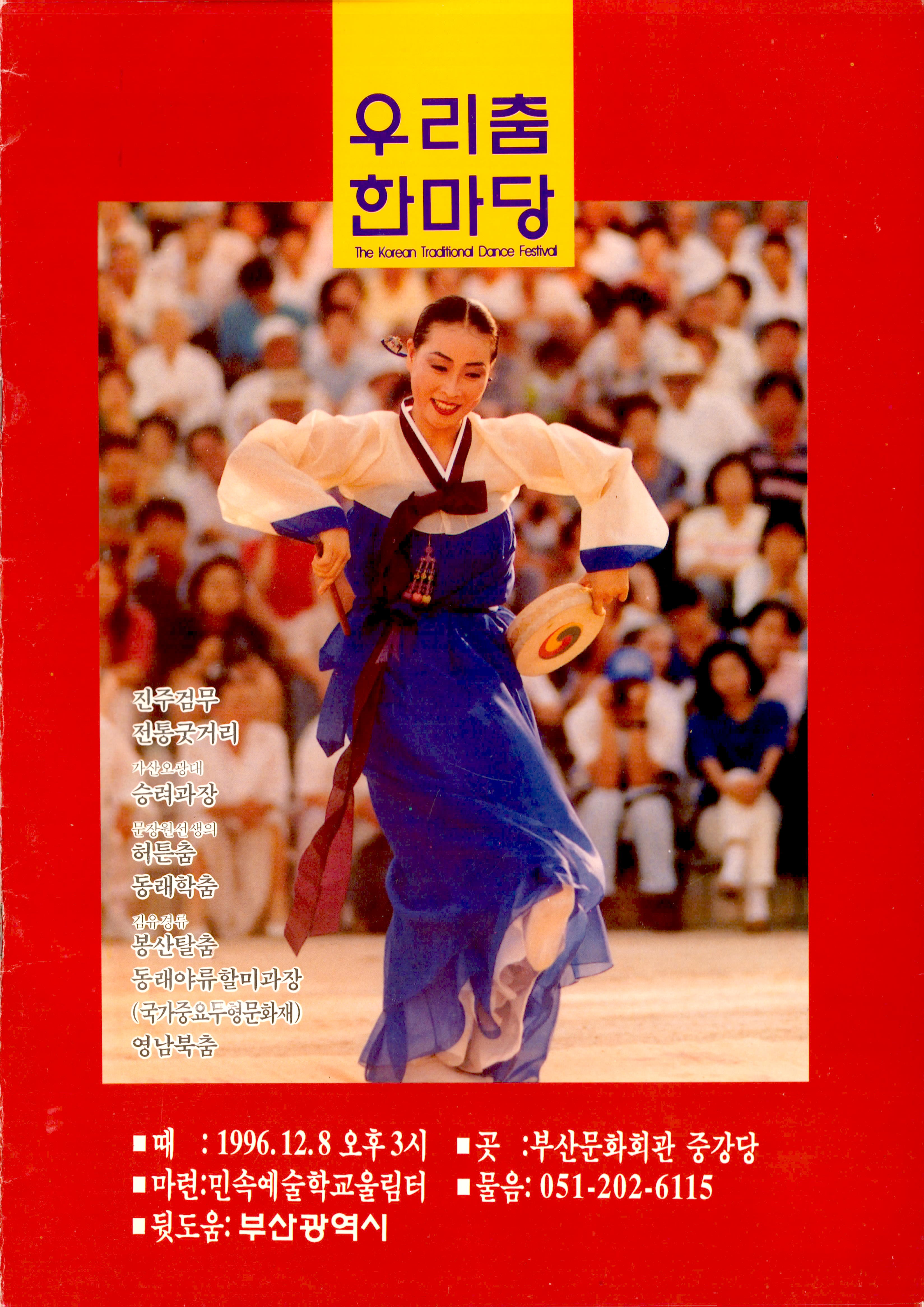

(팜플렛) 1996년 12월 8일에 부산문화회관 중강당에서 민속예술학교울림터가 공연한 《우리춤 한마당 The Korean Traditional Dance Festival》의 팜플렛이다. 팜플렛의 내용 안에는 공연의 주체인 민족예술학교울림터에 대한 소개글, 연혁이 기술되어 있다. 또한 민족예술학교울림터 회장 '손심심'의 인사말과 함께 공연 작품 '진주검무', '전통굿거리춤(김수악류)', '가산오광대中 승려과장', '문장원선생의 허튼춤', '동래학춤', '김유경류 봉산탈춤 팔먹중무', '동래야류중 할미과장', '영남북춤'에 대한 소개글과 안무자, 출연진이 기술되어 있다.

(초대권) 1996년 12월 8일에 부산문화회관 중강당에서 민속예술학교울림터가 공연한 《우리춤 한마당 The Korean Traditional Dance Festival》의 초대권이다. 초대권의 내용 안에는 공연 일시, 장소, 가격, 공연 프로그램, 공연 주의사항 등이 기술되어 있다.

《진주검무(국가중요무형문화재 제12호)》

우리 나라에서 역사가 가장 오래된 진주 검무는 칼춤을 추다가 적국의 왕을 암살한 신라 화랑 '황창랑'의 설화와 함께 그 넋을 달래기 위한 춤으로, 유연한 듯 하면서도 힘이 넘치는 춤이다.

《전통굿거리춤(김수악류)》

손심심 안무의 김수악류 전통굿거리는 춤의 본고장인 경상도에 전해지는 춤 기본 교과서로 경상도의 꿋꿋하고 다부진 기상과 호남류의 나긋나긋한 장단과 춤사위가 섞여 있는 것이 특징이다.

《가산오광대中 승려과장(국가중요무형문화재 73호)》

한국의 탈춤 중에서 가장 고형의 형태를 취하고 있는 것이 가산오광대이다. 그 중 승려과장은 조선 중기 이후의 종교의 타락성을 고발한 것으로, 노장이 양반의 첩을 꼬여 상좌와 달아나다가 말뚝이에 잡혀 양반 앞에서 볼기를 맞고 처량하게 신세 타령을 하고 중노릇을 파하고 다시 평민으로 돌아가는 과정을 표현하고 있다.

《문장원선생의 허튼춤(국가중요예능보유자 18호)》

문장원 선생은 해방 이후 들놀음을 부활시키는데, 이는 영남지역 춤의 본고장이라고 할 수 있는 동래의 쾌거이자 전통춤의 큰 발자취였다. 문장원 선생의 춤은 짜여진 춤이 아닌 동래춤을 기반으로 한 즉흥무로, 봄바람같이 한들거리다가 호흡을 멈추는 듯한 정적과 장부의 기개를 토해내는 걸출함이 있다.

《동래학춤(부산시지방문화재3호)》

동래학춤은 춤의 본고장 동래에서 학이 노니는 태를 자연스럽게 따서 만든 춤으로, 학춤에 대한 애정이 누구보다 강한 손심심으로 이어졌다.

《김유경류 봉산탈춤 팔먹중무》

봉산탈춤은 황해도 봉산에서 추어온 탈춤으로, 20여년의 공백기 이후 60년대 이후 남한에서 재현된다. 김유경은 예능보유자로 인정받지 못하고 홀로 활동을 지속해 온 인물로, 그후 봉산탈춤보존회를 발족하며 고집스레 지켜온 자신만의 춤사위를 펼칠 수 있게 되었다. 김유경은 팔먹중춤과 합동춤, 사자춤 등에서 지금까지 많이 알려져 있는 보존협회의 춤과는 현격히 다른 춤사위를 구사한다. 우리 민속이 다양성을 기반으로 한 것이기에 잡초같이 살아있는 김유경류 봉산탈춤의 가치 또한 높이 평가받아야 될 것이다.

《동래야류중 할미과장(국가중요무형문화재 18호)》

한국의 탈춤은 신분사회의 억압과 긴장 속에서 탈을 쓰고 해학과 풍자로 양반의 권위에 대한 도전을 하는 춤이다. 동래 들놀음의 할미과장은 남성위주 권위주의의 산물인 일부다처제 가정비극의 풍자이며, 혼란스러운 시대상황을 담은 참극(讖劇)이다.

《영남북춤》

낙동강 주변의 농투산이들이 옛부터 대지의 기운을 한껏 북돋아주는 북소리로 만물을 생장하게 한다 하여, 마지막 김매기를 마치고 오북춤판을 벌이는 데서 유래한 춤이다.

"기증자: 최은희(원로무용가)"

출연진

손심심, 곽현숙, 김순옥, 김미경, 강국남, 김영숙, 김필분, 이광호, 김미경, 강화중, 심형준, 김현우, 박홍운, 박영수, 양승도 외 김유경류 봉산탈춤보존회원들, 김충환 외 4명